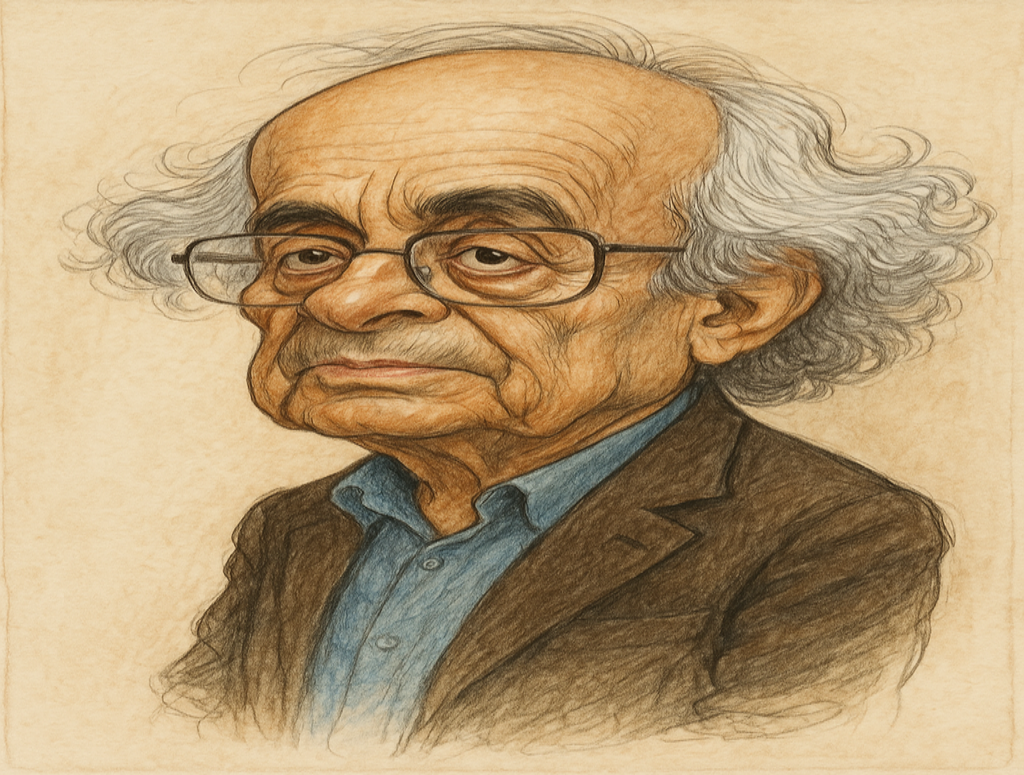

আদোনিস নামে পরিচিত এই কবির আসল নাম আলি আহমদ সাঈদ এসবার। ১৯৩০ সালে সিরিয়ার কাসসাবিন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। একদিন তিনি কবি হবেন এমন দৃঢ় বিশ্বাস আলির মনে জন্মায় মাত্র তেরো বছর বয়সেই । রাষ্ট্রপতি শুকরি আল-কুয়াইতলির সফরের খবর পেয়ে, আলি পায়ে হেঁটে পাশের শহরে যান; উদ্দেশ্য একটা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনানো। সৌভাগ্যক্রমে, তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সামনে কবিতা পাঠের সুযোগ পান এবং এর বিনিময়ে তার নিজ শিক্ষা জীবনে সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সহযোগীতা পাবার প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। আদোনিসের জীবনে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নয়—অসম্ভবও সেখানে সম্ভব হয়ে ওঠে।

পরে তিনি দামেস্ক এবং তারপর বৈরুত চলে যান, যেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শি‘র নামক একটি সাহিত্য সাময়িকী। এটি ছিল আরবি আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের এক বিপ্লবী প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নানা প্রথাবিরোধী চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছিল। আদোনিসের কাজ বরাবরই নতুন আর পুরাতনের, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মোহনায়, পরিবর্তন ও বিতর্কের সীমানা ছুঁয়ে।

তিনি আরবি কবিতার গঠন নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন—পুরোনো কাঠামো ভেঙে নতুন কাব্যভাষা নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দ্যা সংগস অফ মিহিয়ার দ্যা দামাসিন, এ টাইম বিটুউইন অ্যাশেজ অ্যান্ড রোজেস, কন্সার্টো আল-কুদস। এছাড়াও রয়েছে আরও কিছু গ্রন্থ যেমন মুফরাদ বি-সিঘাত আল জাম (বহুবচনের ছাঁচে একবচন) ও আল-কিতাব (গ্রন্থ), যেগুলো এখনো অনুবাদ হয়নি।

কবিতার পাশাপাশি, আরবি সাহিত্যসমালোচনা ও কাব্যতত্ত্বে তাঁর অবদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিওয়ান আল শি’র আল আরাবি (১৯৬৪–৬৮) শিরোনামে তিনি আরবি কবিতার একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করেন, যেখানে প্রাক-ইসলামিক যুগ থেকে বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত নানা পর্যায়ের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার আল থাবিত ওয়া আল মুতাহাউইল (স্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল, ১৯৭৪) বইটিতে তিনি আরবি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে একদম নতুন ভাবে উপস্থাপন করেন। সেই ইতিহাস রচনায় তিনি প্রান্তিক, অবদমিত এবং অবহেলিত কণ্ঠগুলিকে সামনে আনেন এবং উপসংহারে বলেন, একটি ঐতিহ্যকে/সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই বিদ্রোহী কণ্ঠগুলো, যারা নিয়মিত ঐতিহ্যকে/সংস্কৃতিকে প্রশ্ন করে এবং এর কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে।

২০১৯ সালের গ্রীষ্মে আমি বৈরুতে যাই আদোনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। প্রতি বছর গ্রীষ্মকে ঘিরে বৈরুত প্রস্তুতি নেয় আশা ও প্রত্যাশার আলো নিয়ে। কিন্তু ২০১৯ সালের বাতাসে যুদ্ধের চেনা গন্ধের বদলে এক নতুন সম্ভাবনার আভাস ছিল। লেবাননের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা ও গোষ্ঠীর তরুণেরা রাস্তায় নেমেছিল। যে উপাদান অতীতে গৃহযুদ্ধের ঘি জুগিয়েছে, সেটাই যেন এবার হয়ে উঠেছিল জাতির পুনর্জন্মের সম্ভাব্য পথ, পুরোনো জীর্ণ আবরণ ছেড়ে বেরিয়ে আসার এক প্রয়াস।

এমন এক দৃশ্যের উদ্ভব হচ্ছিল, যা কল্পনাতেও আনা কঠিন ছিল। লেবানন বরাবরই পরিবর্তনের আড়ালে অপরিবর্তনশীল থাকার কৌশল রপ্ত করেছিল। কেউ ভাবেনি বৈরুতে সত্যিকারের একটি বিপ্লব সম্ভব। বৈরুত এমন একটি শহর যেটি বরাবরই নিজেকে বিপ্লবের শহর বলে পরিচয় দিত, যেন শহরটাই একটা বিপ্লব। এই শহর কখনোই তার স্বৈরাচারীদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি। রাস্তায় সরাসরি প্রতিবাদের বদলে উদাসীনতা, কটাক্ষ এবং এক ধরনের কল্পিত অনন্যতার রূপ ধারন করা ছিল লেবাননের প্রতিরোধের উপায়। কিন্তু ২০১৯-এ সেই চিত্র পাল্টে যাচ্ছিল। এবার একটি সত্যিকারের বিপ্লব যেন নিজেই রাজপথে নেমে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, আর আমি সেখানে আদোনিসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি একজন আত্মঘোষিত বিদ্রোহী, যিনি বৈরুতকে বেছে নিয়েছিলেন নিজের পুনর্জন্মের ক্ষেত্র হিসেবে।

বৈরুতে আদোনিসের বাড়িটি একটি অ্যাপার্টমেন্ট বাসা, যা অস্থায়ী লেবানিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগ ভবনের ঠিক বিপরীতে। এই দুটি আবাসিক ভবনে ১৯৫৯ সাল থেকে আরবি সাহিত্য বিভাগ পরিচালিত হয়ে আসছে। আদোনিস এই বিভাগে চৌদ্দ বছর পড়িয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁকে সেখান থেকে বিদায় নিতে হয়। এর।কারণ হিসেবে ধরা হয়েছিল ছাত্রদের ওপর তাঁর ঐক্যবিনাশী প্রভাব। তিনি যখন শেষবারের মতো সড়ক পার হয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যান, তখনও তাঁর ছাত্ররাও তাঁকে অনুসরণ করে। পরবর্তী দিনগুলোতে সেই ছাত্ররাই তার বৈঠকখানায় জমায়েত হতেন নিষ্ঠাবান শিষ্যের মতো। আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলাম, ভিতরে একরকম উদ্বেগ নিয়ে। জানতাম, শহরের কেন্দ্রে কিছু একটার প্রস্তুতি চলছে—নতুন সূচনার, কিংবা নতুন সমাপ্তির। একই সঙ্গে বুঝতে পারছিলাম, আদোনিসের সঙ্গে আসন্ন এই আলাপচারিতা হতে চলেছে হয় অভ্যুত্থান নয়তো দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হয় স্ফূর্তি নয়তো হতাশার সীমানায় দাঁড়িয়ে।

দুই দিনে আমরা প্রায় ছয় ঘণ্টা আলাপ করেছিলাম। তিনি আশাবাদী ছিলেন আবার শংকিতও ছিলেন, চিন্তিত ছিলেন আর সেই সাথে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । বৈরুতে আন্দোলন যে দানা বাধছে সে বিষয়ে তিনি খুশি ছিলেন, তবে এতে যে শহরের অন্তর ভেঙে খানখান হবে তাই নিয়ে তিনি উদ্বিগ্নও ছিলেন ।

বৈরুত এমন একটি শহর যেখানে নানাবিধ প্রকল্পের চিন্তাভাবনা করা হয় এবং সেগুলোকে চালু করা হয়। সবসময় বাস্তবায়িত না হলেও স্বপ্নের সুপ্ত সম্ভাবনা সেখানে থাকে। সেই স্বপ্নগুলো আরব জীবনের স্থিতিশীল, প্রতিষ্ঠিত, এবং জ্ঞাত বিষয়গুলিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং সেই প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দিয়ে নতুন, গতিশীল, এবং সৃজনশীল কিছু আনার ক্ষমতা রাখে। বৈরুত সত্যিই হতে পারতো সেই বিপ্লব, যা আডোনিস তার পুরো জীবন ধরে কল্পনা এবং তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তবে, আদোনিস বা আমি কেউই কল্পনা করতে পারিনি যে পরবর্তীতে কী হতে চলেছে। ২০২০ সালের ৪ আগস্ট ঘটা বিস্ফোরণ, শহরের প্রাণকেন্দ্রের বিধ্বস্ত অবস্থা, এসবই বৈরুতকে ঘিরে আমাদের স্বপ্নের সাথে সাথে আমাদেরও মৃত্যু বয়ে আনে যেন। এরপরও আদোনিস আশাবাদী ছিলেন, সব কিছু তিনি যেন আগেই আন্দাজ করেছিলেন। পৃথিবীর বিনাশের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রতিবার যখন আমরা কথা বলতাম, তিনি তখন হয় নিজের স্মৃতিচারণে নয়তো নিজেকে গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি তার গদ্যে ও কাব্যে লিখছিলেন আত্মজীবনী এবং স্মৃতিকথা । প্রবন্ধটি এখনও প্রক্রিয়াধীন, আর তার কবিতার বই আদোনিয়ানদা প্রথমে ফরাসি ভাষায় ২০২১ সালের মার্চে প্রকাশিত হয় এবং এর আরবি সংস্করণ প্রকাশ পায় তার পরবর্তী বছর মার্চ মাসে।

বৈশ্বিক মহামারীর সময় ২০২০ সালে, যখন পৃথিবী একযোগে থেমে গিয়েছিল, তখন আমরা ভার্চুয়ালভাবে আমাদের আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলাম। সিরিয়ার গ্রামাঞ্চলে তার মনোরম শৈশব থেকে শুরু করে নানান কাকতালীয় ঘটনা যেসবের দরুন তার কাব্যিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা শুরু সেসবই জায়গা পেয়েছে এই আলোচনায়। আদোনিসের জীবন বহুবিধ কর্ম-পরিকল্পনার অনন্ত এক ধারা, এমন এক বিশ্ব যা বারবার নতুন করে শুরু হয়, বারবার নতুন জীবন লাভ করে।

ভাষার মধ্যেই নিজস্ব একটি ভাষা তিনি গড়ে তুলেছেন, বাস্তবের সময়ের সমান্তরালে এক কল্পিত সময়কে ভেবে নিয়েছেন এবং নিজের একটি মিথ তৈরি করেছেন। মিথটির প্রতি তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে সেই মিথটিকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন। ৯৩ বছর বয়সের এই কবি এখনো তার কবিতাটাকে খুঁজছেন এবং প্রতিনিয়তই তার যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছেন!

হুদা জে. ফাখরুদ্দিন: আমরা এখন বৈরুতে, সেই শহরে যেটিকে আপনি দ্বিতীয় জন্মের শহর বলে অভিহিত করেছেন। বৈরুতে থাকার অভিজ্ঞতা কীভাবে আপনার লেখালেখিকে প্রভাবিত করেছে?

আদোনিস: আমি আগেও বলেছি, আমার জন্ম তিনবার হয়েছে। প্রথম জন্মটি ছিল গ্রামে—একটি প্রাকৃতিক জন্ম, যেটি আমার হাতে ছিল না। দ্বিতীয় জন্মটি হয়েছে বৈরুতে, যা আমাকে এক নগরজীবনের জগতে নিয়ে আসে, সম্পৃক্তি ও টানাপোড়েন দুটোই সে নগর জীবনের বাস্তবতা। তবে বৈরুত দামেস্ক বা কায়রোর মতো কোনো পূর্ণাঙ্গ শহর নয়, বরং এর নির্মাণ প্রক্রিয়া এখনও চলমান । আমি চাই এটি এই রকমই থাকুক—একটি উন্মুক্ত প্রকল্প হিসেবে, যেখানে নানা উপাদান, ধারা ও দিক প্রবাহিত হতে পারে। বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ নিয়ে আমরা কথা বলি, তা যেন বৈরুতে প্রোথিত থাকে, এই আশা করি। আমার তৃতীয় জন্ম হয়েছে প্যারিসে। প্যারিস আমাকে এবং আমার সৃষ্টিকে উষ্ণভাবে, দুই হাত খুলে গ্রহণ করেছে, আর এর আতিথেয়তার জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

হুদা জে. ফাখরুদ্দিন: আবার বৈরুতে ফিরে এসে কেমন অনুভব করছেন?

আদোনিস: বৈরুতে ফিরে আসা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, বরং তা একরকম আত্মিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা– বিশেষত, যেহেতু আমি অপেক্ষাকৃত সাধারণ একটি জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এখানে আসা মানে একধরনের অস্বস্তি, কিন্তু সেই অস্বস্তি দরকারি। বৈরুতে জীবন কঠিন, আর সময়ের সাথে সেটা আরও কঠিন হয়ে উঠছে। আস্তরণের উপর আস্তরণ পড়ে আছে এখানে। বৈরুতে ফিরে আসার অর্থ নিজেকে সমস্যার কেন্দ্রে দাঁড় করানো। আর একজন কবির উচিত এই সমস্যার কেন্দ্রে অবস্থান করা। কারণ, যদি কবিতা হয় এক ধরনের মাধ্যম যা দিয়ে সচেতনতা, এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তবে সেটি অবশ্যই রাজনৈতিক এক কর্মকাণ্ডও বটে। সমাজে কবিতার এই রাজনৈতিক মাত্রাটি এর আদর্শিক অবস্থানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আদর্শবাদ একজন কবিকে পূর্বনির্ধারিত ভাবনায় নিয়ে যায়, আর পূর্বেই নির্ধারণ করে রাখার যে কোন প্রক্রিয়াই অপরিহার্যভাবে কবিতার বিপরীতধর্মী। এ কারণেই আমি সবসময় আদর্শিক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির বিরোধিতা করেছি। আদর্শিক রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি কেবল কবিতার বিরুদ্ধবাদী নয়, জীবনেরও বিরুদ্ধবাদী। এমন প্রতিশ্রুতি কবিতাকে একপ্রকার মুখোশে পরিণত করে, অথচ কবিতা হওয়া উচিত সৃষ্টি ও উদ্ঘাটনের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও মুক্ত এক মাধ্যম।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনার কবিতায় কি শহরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়?

আদোনিস: শহরের গঠনটাই আসলে এমন যা সংযোগ তৈরি করে। এটি বহুমাত্রিক যা কিনা দৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে। আর যখন দৃষ্টি সমৃদ্ধ হয়, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তখন অন্তর্দৃষ্টি আরো গভীর হয়। শহর একধরনের নেটওয়ার্ক, আর গ্রাম হচ্ছে একটি ছোট পাখির বাসার মতন। শহরের একইসাথে পৃষ্ঠতল ও গভীরতা আছে, অন্যদিকে গ্রাম কেবলই সমতল। গ্রামের যদি কোনো গভীরতা থাকে, সেটি ব্যক্তিগত যেমন, শৈশব বা কারও ব্যক্তিগত ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু সামষ্টিক নয়। শহর একটি সামষ্টিক প্রকল্প; গ্রামের মানুষ নিজ নিজ মতো কাজ করে, তাদের অভিজ্ঞতা কেবল জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ও তার আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সৃজনশীলতার কোনো স্তরে গ্রাম কিছুই দেয় না। শহর একযোগে বিস্তৃত ও গভীর। এটি এক সীমাহীন দিগন্ত, যা সবসময় সরতে থাকে। আর এই দিগন্তের পরিবর্তনই মানুষকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে এবং নিজেকে পূর্ণ ও প্রমাণ করার তাগিদ জাগায়। শহর আমার কাছে এমন এক স্থান যা জ্ঞানের প্রোরচক এবং যা প্রতিনিয়ত নতুন দিগন্তের দিকে আমাকে বয়ে নিয়ে চলে। শহর হলো এমন এক খোলা পাঠভূমি, যেখান থেকে প্রাপ্ত পাঠের কোনো একক ব্যাখ্যা নেই।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: কিন্তু আপনি তো বড় হয়েছেন গ্রামে। আপনার শৈশব নিয়ে কিছু বলুন।

আদোনিস: আমি বড় হয়েছি কাসাবিন নামের এক গ্রামে। একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী পরিবেশে। সেটি তখনকার সিরিয়ার বা আরব সংস্কৃতির প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে পড়ে না।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: কীভাবে?

আডোনিস: আমি জন্মেছিলাম এমন এক দরিদ্র গ্রামে, যেখানে কোনো স্কুল ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না, এমনকি একটি গাড়িও ছিল না। জীবনে আমি প্রথম গাড়ি দেখি তেরো বছর বয়সে।

আমাদের আলাউইত সংস্কৃতি মাটির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত ছিল; কৃষি, পাহাড়ি জীবন ছিল এর কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের এক ভয়াবহ ইতিহাস ছিল। আমরা ছিলাম শিয়াদের বিরুদ্ধে এক চরমপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠী। আলাউইরা প্রায়ই শিয়াদের সমালোচনা করত, বলত তারা ক্ষমতার কাছে মাথা নত করে, শাসকগোষ্ঠীর পদসেবায় আত্মসমর্পণ করে। আলাউইরা ছিল বিদ্রোহী। ইতিহাসজুড়ে তারা বারবার তাড়িত হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে। আজও, তারা মূলত কৃষক।

যখন ১৯৬০-এর দশকের শেষ থেকে ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে বাথবাদীরা ক্ষমতায় আসে এবং নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে, তারা আলাউইদের মাটির সঙ্গের সেই সম্পর্কটিকে ধ্বংস করে দেয়। শহুরে বা আধুনিক কিছু গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট কিছুই তৈরি হয়নি। এককথায়, তাদের জীবনটাই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনার কি ভাইবোন আছে? তারা কেউ কি স্কুলে গিয়েছিল?

আদোনিস: আমার তিন ভাই এবং দুই বোন। আমার এক বোন লায়লা এখন আর বেঁচে নেই, আরেক বোন ফাতিমা একজন অসাধারণ ও খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। ওরা সবাই লেখাপড়া করেছে। তাদের জন্য ব্যাপারটা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল, কারণ তারা আমার চেয়ে ছোট। যখন তারা স্কুলে যেত, তখন কিছু স্কুল তৈরি হয়েছিল, অবকাঠামো কিছুটা গড়ে উঠেছিল অন্তত আমার সময়ের তুলনায়।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনার শৈশবে আপনার মায়ের ভূমিকা কেমন?

আদোনিস: আমার মা পড়তে বা লিখতে জানতেন না। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল যেন প্রকৃতির কোনো এক প্রাণীর সঙ্গে—একটা সুন্দর গাছ, দূরবর্তী কোনে ঝর্ণার সাথে সম্পর্কের মতো। কখনো কখনো তাকে নক্ষত্রের মতো মনে হত। আমাদের সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক যার মধ্যে কোনো সাংস্কৃতিক বা শিক্ষাগত মধ্যস্থতা ছিল না। মনে হতো, আমি তাঁর শরীরের এক অংশ—তাঁর স্বপ্ন, হাত, মন, মাথার এক বর্ধিত অংশ। আমার বাবা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত—তার মধ্যে মেধা, চিন্তা, কবিতা আর ভাষার সমন্বয় ঘটেছিল।

আমার বাবাই আমাকে আরবি কবিতা পড়তে শিখিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, ‘মুতাানাব্বি পড়ো।’ মুতাানাব্বিকে তিনি সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন আমি যেন সঠিকভাবে উচ্চারণ করি—শব্দের সাথে সঠিক কারক ও বিভক্তি প্রয়োগ করি। বারো বছর বয়সে পৌঁছনোর আগেই আরবি ভাষার এমন কোনো শব্দ ছিল না, যার ব্যাকরণগত রূপান্তর আমি জানতাম না। ই’রাবের মতন প্রাচীন কবিরা আরবি ব্যাকরণে রূপান্তর নিয়ে একধরনের মোহে আবিষ্ট ছিলেন, আমিও গ্রামের সেই ছেলেবেলায় একইরকমভাবে মোহিত ছিলাম। আমি আরবি ভাষায় এক প্রকার প্রতিভাবান ছিলাম।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনার বাবা কী করতেন?

আদোনিস: আসলে আমার বাবা তেমন কোনো কাজ করতেন না। তিনি চাষাবাদ করতেন বটে, কিন্তু নিজের হাতে কাজ করতেন না। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি ইজারা দিতেন, আর সেই আয় দিয়েই আমাদের সংসার চলত। তিনি ছিলেন আত্মশিক্ষিত। যা কিছু জানতেন, সব নিজে নিজেই শিখেছিলেন—বিশেষ করে আরবি কবিতা।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: তাঁর এই কবিতা-প্রীতির উৎস কী? তার সময়ের প্রেক্ষাপটে এটা কি ব্যতিক্রম ছিল?

আদোনিস: হ্যাঁ, কিছুটা ব্যতিক্রমীই বলা যায়। তিনি এমন এক প্রজন্মের মানুষ, যারা সদ্যই উসমানীয় শাসনের “তুর্কীকরণ প্রকল্প” থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তাঁদের কাছে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক, আরবি সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং বিশেষ করে আরবি কবিতা ছিল আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার এক উপায়। এ কারণেই তাঁর মধ্যে আরবি ভাষা ও কবিতার প্রতি এমন গভীর নিষ্ঠা জন্মেছিল।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: তিনি কি ধর্মপরায়ণ ছিলেন?

আদোনিস: হ্যাঁ, তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু কখনোই আমার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে কথা বলতেন না, কিংবা সেটা আমার ওপর চাপিয়ে দেননি। সমাজে তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। সবাই তাঁকে ‘শাইখ’ বলে সম্বোধন করত—এটা ছিল সামাজিক সম্মানের পরিচয়, ধর্মীয় নয়।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: ধর্মের সঙ্গে তাঁর এই অনন্যসুলভ সম্পর্কের কারণ কী বলে মনে হয়?

আদোনিস: আমি জানি না। এটা আমার কাছেও এক ধরনের রহস্য। তবে এখন ব্যাখ্যা করতে হলে বলবো, ইসলামের ভেতরে আমরা যে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অংশ ছিলাম সেটাই হয়তো এমনটা হওয়ার মূল কারণ। আলাউইরা ইমাম আলির প্রতি গভীর ভক্তি পোষণ করত এবং তারা শিয়াবাদের একটি চরমপন্থী ও সংখ্যালঘু শাখা ছিল। ইতিহাসজুড়ে তারা এর মূল্য চুকিয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে, অথচ তাদের পরিচয় ও ইমাম আলির সঙ্গে গভীর সম্পর্কটি তারা টিকিয়ে রেখেছে। তাদের শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। দারিদ্র্য ও দমন-পীড়নের মধ্যে থেকেও তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলেছে শিক্ষা ও কবিতার মাধ্যমে।

আমার বাবা কখনোই তাঁর বিশ্বাস আমার ওপর চাপিয়ে দেননি। তবে আমি যেন আরবি ভাষায় পারদর্শী হই এবং কবিতা শিখি তার ওপর তিনি জোর দিতেন। তিনি আমাকে কখনো কোনো কিছু করতে বাধ্য করেননি, বরং নিজস্ব চিন্তায় সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দিতেন।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আরো কার কার লেখা আপনাকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

আদোনিস: খুব অল্প বয়সেই আমি বুঝতে শিখি, কারা কবিতা লেখে প্রকৃত অনুপ্রেরণায়, আর কারা কবিতাকে ব্যবহার করে বাহ্যিক কোনো উদ্দেশ্যে—কারো প্রশংসা করতে, আক্রমণ করতে, কিংবা প্রশস্তি গাইতে। আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম, যারা শুধুই কবিতার জন্য কবিতা লেখেন—যেমন আবু নুয়াস, আবু তাম্মাম, আর ইমরুল কায়েস। কবিতার জন্যে কবিতা লেখার এই বোধ আমাকে সেই সর্বজনীন সংস্কৃতিক বলয় থেকে মুক্ত করেছিল, যার নাম ওরা দিয়েছিল ঐতিহ্য।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনি এতো ছোটবেলায় কীভাবে এই পার্থক্যগুলো ধরতে পেরেছিলেন?

আদোনিস: কবিদের সাধারণত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেত—যেমন: প্রশংসার কবি, নিন্দার কবি, শোকের কবি, ইত্যাদি। খুব অল্প বয়স থেকেই আমি এই শ্রেণিবিন্যাসের বিরুদ্ধে একরকম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম এবং এমন কবিদের খুঁজতাম যারা এসব ছকের মধ্যে পড়েন না। তবে আমি এসব শ্রেণির কবিদের পুরোপুরি অস্বীকার করিনি, বরং তাদের কবিতায় এমন কিছু খুঁজতাম যা এই গতানুগতিক বিভাজনের বাইরে পড়ে। আমার ভাল লাগত সেইসব কবিতা যা শুধু সামাজিক বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং মূলত একটি শৈল্পিক বা নান্দনিক অভিজ্ঞতা—এটা আধুনিক ও সমকালীন কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আধুনিক সময়ে, প্রশংসার কবি বলতে বোঝায় তারা যারা তাদের বিশ্বাস বা মতাদর্শকে উদযাপন করে কবিতা লেখেন; আর নিন্দার কবিরা আক্রমণ করেন অন্যের বিশ্বাস ও মতাদর্শকে।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনি কখন সমকালীন কবিতা পড়তে শুরু করেন? কাদের কবিতা পড়তেন?

আদোনিস: বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন, আমি অনুকরণের একটা পর্যায় পার করেছি—তখন সময়ের কিছু বড় কবিকে অনুকরণ করতাম, বিশেষ করে লেবাননের কবিদের—যেমন সাঈদ আকল, এবং ক্লাসিকধর্মী বাদাউই আল-জাবাল। নিজার কাব্বানি তখনও পরিচিত নাম ছিল। আমার কবিসত্তা গঠনে আরবি ঐতিহ্যের মতো গভীর প্রভাব আধুনিক কবিতা ফেলেনি, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ নামের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনি যখন সিরিয়ান সোশ্যাল ন্যাশনালিস্ট পার্টির (এসএসএনপি) সদস্য ছিলেন, তখন কি কখনও মতাদর্শগত উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন?

আদোনিস: না, আর এই কারণেই পার্টিতে আমাকে একজন কবি হিসেবে আলাদাভাবে দেখা হয়নি। আমি সবসময়ই একজন স্বতন্ত্র কবি ছিলাম, যার কবিতা আবর্তিত হতো ভালোবাসা, হতাশা, প্রকৃতি ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়কে ঘিরে।

আমি সেইসব কবিদের প্রতি আকৃষ্ট হতাম যারা নিজেদের নিয়ে কথা বলেন। কোনো দুই ব্যক্তির স্বপ্ন এক হয় না। আর কবিতা আসে স্বপ্ন ও দেহ থেকে—চিন্তার দিক থেকে নয়। অবশ্যই চিন্তা ছাড়া কবিতা হয় না, কিন্তু এই চিন্তাগুলো আসে দেহের ভেতর দিয়েই, সেই স্বতন্ত্র দেহ যা অন্যের থেকে আলাদা। কবিতা জন্ম নেয় এককভাবে। তারপর তা হয়ে ওঠে একটি মিলনবিন্দু, যেখানে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনি প্রায়ই বলেছেন—সত্যিকারের লেখালেখি দেহ থেকে উৎসারিত হয়।

আদোনিস: হ্যাঁ।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: তাহলে আপনার মায়ের তো নিশ্চয়ই আপনার সৃষ্টিশীলতায় কিছু প্রভাব রয়েছে?

আদোনিস: সব ‘বিশেষ’ কিছু আমার মায়ের কাছ থেকে এসেছে, আর সব ‘সার্বজনীন’ আমার বাবার কাছ থেকে। বাবার কাছ থেকে আমি পেয়েছি বুদ্ধিবৃত্তিক মনোভাব আর যুক্তিবোধ, আর মায়ের কাছ থেকে জীবনের উপাদান—দেহ, প্রকৃতি, বস্তু, আবেগ ও অনুভূতি।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি আর সাধারণ শিক্ষার জগতে প্রথম প্রবেশের অভিজ্ঞতা কতটা মনে আছে?

আদোনিস: ১৯৪৩ সালের কথা, আমার বয়স তখন তেরো বছরের মতো। তখন সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে, আর প্রথম প্রেসিডেন্ট হন শুকরি আল-কুয়ায়তলি। আমি একটা গাছের নিচে বসেছিলাম—সম্ভবত একটা জলপাই গাছ—ঠিক তখনই শুনি প্রেসিডেন্ট আমাদের এলাকায় আসছেন। আমি কবি ও খলিফাদের মধ্যকার ঐতিহ্যবাহী পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করি, আমি প্রেসিডেন্টের জন্য একটা কবিতা লিখব আর তাঁকে শুনাব। আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম, তিনি পছন্দ করবেন এবং আমাকে স্কুলে পড়ার সুযোগ করে দেবেন।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: প্রথম লাইনের কথা মনে আছে?

আদোনিস: দুঃখজনকভাবে না। আমি পুরো কবিতাটাই ভুলে গেছি! তবে মনে আছে প্রথমে সেটা আমার বাবাকে শুনিয়েছিলাম। তিনি বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কী মনে হলো?” তিনি বললেন, “শোনো, আমি তোমায় আটকাবো না, কিন্তু আমি এই অনুষ্ঠানে যাবো না, কারণ ওটা স্থানীয় এক সরকারী কর্মকর্তার আয়োজন।” আমার বাবা ঐ মানুষটার বিরুদ্ধে ছিলেন, তার মতে লোকটা ছিল সামন্তবাদী।

পরে আমি কুম্বাজ নামের একটা গ্রামীণ পোষাক আর ছেড়া এক জোড়া জুতো পরে বেরিয়ে পড়ি। তখন প্রবল বৃষ্টি ছিল। যখন প্রেসিডেন্টের সংবর্ধনা-স্থলে পৌঁছালাম, তখন সেই সামন্তবাদী লোকটা জিজ্ঞেস করল, “এই ছেলেটা কে?” অন্যেরা বলল, “এ তো অমুকের ছেলে।” সে বলল, “একে এখান থেকে বের করে দাও! আমি ওকে এখানে দেখতে চাই না।” আমাকে বের করে দেওয়া হলো।

আমি তখন ঠিক করলাম শহরে যাব। শহর খুব দূরে ছিল না। সেখানে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু পৌঁছে গিয়ে বুঝতে পারছিলাম না কার সঙ্গে কথা বলব। তখন দেখি একটা বিশাল ব্যানার: “জাবলাহের মেয়র মহামান্য প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাচ্ছেন।” আমি সোজা মেয়রের কাছে যাই। আমি তখন একেবারে ভিজে গিয়েছিলাম, কাদায় মাখামাখি। আমি মেয়রের নাম এখনো ভুলিনি—ইয়াসিন আলা আল-দীন। তিনি কবিতা ভালোবাসতেন, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় আরবি কবিতা। তিনি আমাকে কবিতাটি পড়তে বললেন। শুনে তিনি বললেন, প্রেসিডেন্টকে তোমার এটা শুনানই দরকার।

তিনি আমাকে গভর্নরের দপ্তরে পাঠান। সেখানে গভর্নর সহ অন্য কর্মকর্তারা ছিলেন। তারা আমাকে কবিতাটি পড়তে বললেন, আর আমি পড়ে শুনালাম। তারা খুব খুশি হলেন। তারা বললেন, নিচে গিয়ে অপেক্ষা করো, ডাকা হবে। যখন প্রেসিডেন্ট এলেন, তখন একে একে সবাই তাঁকে স্বাগত জানাতে লাগল। আর আমার কথা ভুলেই গেল। প্রেসিডেন্ট যখন ব্যালকনিতে উঠে বক্তৃতা দিতে গেলেন, তখন এক কর্মকর্তা হঠাৎ আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এখনো কবিতা পড়োনি?” আমি বললাম, “আমি জানিই না।” তিনি রেগে গিয়ে মুখ লাল করে গালিগালাজ শুরু করলেন—“ওই কুত্তা! জালিয়াত গভর্নর!” তিনি আমার হাত ধরে, “ভদ্রলোকেরা! ভাইয়েরা! মহামান্য প্রেসিডেন্ট!” এসব বলে এগোলেন। সবাই চুপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, “এই ছোট্ট ছেলেটি পাহাড়ি গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। দয়া করে ওর কথা শুনুন!” তিনি আমাকে ধরে যেখান থেকে পুরো জনতার উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছিল সেই মঞ্চে দাঁড় করালেন। আমি কবিতাটি পাঠ করলাম। জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। আর প্রেসিডেন্ট কী করলেন? তিনি শেষ পঙ্ক্তিটি পুনরাবৃত্তি করলেন: “তুমি তরবারি, আর আমরা তার খাপ।” তারপর জনতার দিকে ফিরে বললেন, “এই বাচ্চাটা একদম যথার্থই বলেছে, তোমাদের ছাড়া আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই।” বক্তৃতা শেষে, প্রেসিডেন্ট আমাকে খুঁজে বের করে কাঁধে হাত রেখে বললেন, “অসাধারণ ছিল। তোমার জন্য আমরা কী করতে পারি?” আমি বললাম, “আমি স্কুলে যেতে চাই।” তিনি বললেন, “ব্যবস্থা হয়ে গেল। তুমি স্কুলে যাচ্ছ।” প্রায় এক সপ্তাহ পর, দুজন পুলিশ অফিসার আমাদের বাড়িতে এলেন। তারা বললেন, তারতুস প্রদেশের গভর্নরের নির্দেশ—আমার স্কুলে ভর্তি হতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তারতুস কোথায়?” তারতুস ছিল একটি শহর, গাড়িতে দেড় ঘণ্টার পথ। সেখানে ফরাসিদের শেষ স্কুল ছিল, লিসে ফ্রঁসেজ, যা উচ্চবিত্তদের জন্য ছিল। আমি জীবনে প্রথমবার বাসে উঠি। মনে হচ্ছিল আমি যেন মহাশূন্যে যাচ্ছি। আমি তখনও কুম্বাজ পরেই ছিলাম।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: এটাই ছিল আপনার ফরাসি শিক্ষার শুরু। তাহলে আপনি কি আরবি কবিতার চর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন?

আদোনিস: আসলে লিসেতে আরবি কবিতা চর্চার তেমন সুযোগ ছিল না, কারণ সবকিছুই ফরাসিতে পড়ানো হতো। মাঝে মাঝে আরবি ক্লাস হতো, আর সেখানে আমি দারুণ করতাম। যেসব বিষয়ে আমি পারদর্শী ছিলাম সেগুলো নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে বিতর্কে জড়াতাম। তারা আমার যুক্তিতর্ককে সম্মান করতেন, এবং তাদের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমার এক ধরনের ব্যক্তিত্বও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এক বছর পর সরকার আমাদের স্কুল বন্ধ করে দেয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু করে। আমি তখনও আমার ডিপ্লোমা পাইনি, তাই আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানকে বললাম যে আমি এখানে ভর্তি হতে চাই। তিনি বললেন, “তুমি তিন বছরের পড়া ফাঁকি দিতে চাও?” আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি না বললেন। তখন আমি বললাম যদি আমাকে ভর্তি না করা হয় তাহলে স্কুল চলবে না।

হুদা জে. ফাখরেদ্দিন: আপনি তাকে হুমকি দিয়েছিলেন?

আদোনিস: আমি শিক্ষার্থীদের একত্র করলাম এবং আমরা স্কুল বন্ধ করে দিলাম। পরে তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে আমাকে তিন বছরের পড়া না পড়েই ভর্তি হতে দিলেন। তারপর আমরা সবাই আবার স্কুলে ফিরে গেলাম। এটা ছিল এক মহাকাব্যিক ঘটনা। শেষমেশ, আমি সম্মানসহ মাধ্যমিক পাশ করলাম। স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী, যারা সম্মানসহ পাশ করে তারা বৃত্তি পায়। আমি নিজে ভাবলাম রাষ্ট্রপতির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে কারণ আমার পড়ালেখার জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা রাজপ্রাসাদের কোষাগার থেকেই আসছে। তাই আমি বললাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রাষ্ট্রের খরচে আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এটা ছিল আমার অধিকার। আমি রাষ্ট্রপতিকে একটি চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানালাম এবং ভদ্রভাবে তার আর্থিক সহায়তা ফিরিয়ে

দিলাম, কারণ তখন আমি রাষ্ট্রীয় তহবিলের বদৌলতেই পড়ছিলাম। তিনি আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উত্তর পাঠালেন! এরপর আমি লাটাকিয়ায় উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য পড়াশোনা করলাম।